こんにちは。大関です。

今回は落語の紹介回です。

基本的に古典落語というものは江戸時代や明治時代に完成した噺で、そこから時が流れて口伝として残っているものです。

しかも、口伝しているのは芸人さんです。

おもしろいものに携わっている人が時代が変わっても、聞く人が変わってもおもしろいと思って残っている噺が古典落語です。

なので基本的におもしろいものです。

また落語には感動する噺もあります。

同じ理由で現代にも残っている噺には心を打つものがあります。

おそらく落語を好きになれない人は落語が難しく感じているのだと思います。

またテレビに慣れ、10秒~15秒で笑える「テレビサイズ」の話しが聞き心地がいいのかもしれません。

今回は心を打つ話になります。

火事息子を知る上での基礎知識

今回ご紹介するのは「火事息子」という噺です。

この噺は江戸時代を舞台にしています。

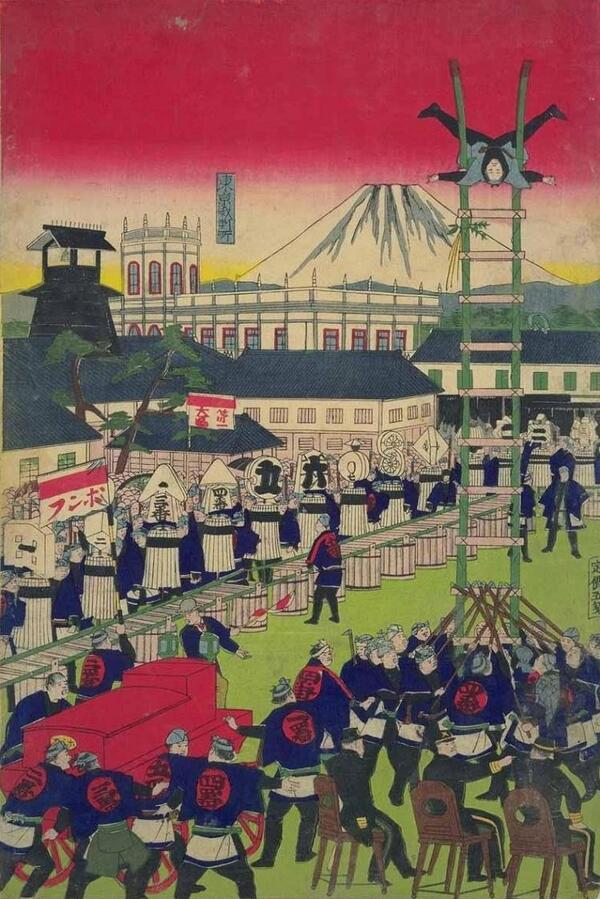

江戸時代には「武士、鰹、大名小路、生イワシ、茶店、紫、火消し、錦絵」「火事に喧嘩に中腹(ちゅうっぱら)」「伊勢屋稲荷に犬の糞」という言葉が残っています。

これは江戸時代の江戸の名物を並べたものだそうです。

武士が居り、今でいう東京湾でとれた海の幸が美味しく、火事や喧嘩が多く、あっちこっちに伊勢屋というお店と稲荷神社があり、道には犬のフンが転がっている。

江戸の喧噪と豊かさが同時に描かれているようでとても好きな言葉です。

徳川家が幕府を開いて大きな戦が終わった時代なので、文化が成熟していくのが自然な流れです。

この言葉の中に火事があります。

この時代は建物は木造でそれぞれの住宅は密集しており、一度火が付けばどんどん延焼していき、大きな火事になってしまいます。

なので江戸の名物として火事があったのだと思います。

地方から江戸に来た人は自身は関係ないので名物と言っていたのでしょうね。

住んでる側からしたらたまったものではなかったと思います。

また火事が起こる頻度もかなりのものでした。

幕府が慶長8年に開府され、慶応3年の間の265年の間に大火と呼ばれる火事は83回ありました。

この大火は1000人、2000人が家を失うほどの規模です。

それが平均3年に1回は起こっていたということです。

そして明暦3年に江戸の3大大火と言われる「明暦の大火(振袖火事)」が起こります。

「明暦の大火」は現在の東京の文京区本郷から出火したと言われます。

そして江戸の6割を焼き尽くし、被害者は10万余人と言いますからとんでもない規模だったことがわかりますね。

「明暦の大火」は世界3大大火にも数えられるものです。

この時代に徳川家の将軍を担っていたのは8代将軍の吉宗です。

これだけ大きな被害を出してしまったので対策をする必要がありました。

懐刀である大岡越前守に命じ、火消しの組織を編成させました。

それまでの火消しは街の住民の自衛です。

しかしここから「いろは四十八組」という大規模な火消しの組織が出来るというわけです。

「いろは四十八組」は様々な作品やゲームなどで登場します。

「め組の喧嘩」という芝居や講談で行われる演目があります。

これも「いろは四十八組」の中の「め組」が登場します。

すでに当時から火消しは人気があったようですね。

というのも今のように街灯もないわけです。

月明かりがなければ夜は足元も見えづらいくらいの闇に中です。

そんな中でパッと火の手が上がり、そこに颯爽と火消しが現れ、体に彫られた刺青が火事の光によって照らされ民衆を救っていくわけです。

火消しはとても危険な仕事で、現在の消防士さんでもWORKOUTを欠かしません。

特に現代のように遠くから水を浴びせることができない当時はもっと危険だったと思います。

しかしその姿に子供は憧れ、火が消えたあとは銭湯の女湯では火消しの話題になったと言います。

火事が起こった時は半鐘を打ち鳴らして火事を知らせたようです。

この半鐘の打ち方で火事までの距離やどういった災害が起こっているかがわかります。

1~2回打つと火事は遠いということです。

「カーン」「カーン」「カーン」もしくは「カーン カーン」「カーン カーン」といった感じですね。

3回打つと2町~4町先。

大分近いということです。

4回打つと大水や地震だったそうです。

そしてすぐ近く、または現在地が燃えている時は擦半鐘(すりばんしょう)と呼ばれ、乱打するようです。

寝ていて起きた時に半鐘が乱打されていたら恐怖だったでしょうね。

そして5回打つと江戸城内での火事を知らせたと言います。

この時は「いろは四十八組」の全員が出そろって消火にあたります。

とは言え、この時の消火の仕方は放水もできないので延焼を防ぐために隣家を取り壊すというものです。

燃えるものがなければ燃え移らないという理論ですね。

なので火消しになるものは腕っぷしが強く、建物の構造がよくわかっているとび職の者が多かったようです。

火消しが作られ、組織が成熟してくると募集要項は厳しくなります。

江戸出身の江戸っ子で何尺何寸以上ないとなれないという条件が生まれます。

しかしそういった条件が厳しくなるとなり手が少なくなってきます。

すると今でいうアウトソーシングのようなことが起きます。

大名の元で組織された火消しは「大名火消し」と呼ばれます。

その大名火消しの下請けをする人々は「臥煙(がえん)」と呼ばれます。

今よりも身分制度がやかましい時代で最下等と言える身分だったのが臥煙です。

臥煙は火事が起これば現場に急行し、火消しを手伝い、元請から日銭をもらいます。

それ以外は博打をやったり喧嘩をしたり、強請ったりたかったりと荒々しい性格の人物が多かったようです。

この臥煙に憧れたのが「火事息子」の主人公です。

落語 火事息子

火事息子の主人公は徳三郎という青年です。

彼は臥煙をしており、最下層の生活をしています。

ある日母親の夢を見て涙を流しながら起き、臥煙仲間に「母親の夢見てただろ?」と言われます。

臥煙は若者が憧れるものの世間に顔向けができない仕事です。

みんな親に勘当されて行っています。

ただ徳三郎は江戸でも有名な質屋の跡取り息子でした。

つまりお金持ちのお坊ちゃんだったのですが臥煙に憧れ、父親と喧嘩して体に刺青を入れ、家を出ていったということです。

ある日徳三郎の実家の近くが火事に見舞われます。

徳三郎は急行しますが火は実家の方には行かず、徳三郎の父親は安堵している所でした。

徳三郎の父親の所には近所の店の若旦那が、主人の名代となって火事の見舞いの挨拶に来ています。

自身の子供の徳三郎は家を出て行ってしまっているので、その挨拶を受けて羨ましく思ってしまいます。

そして火事の対策として番頭に蔵を土で目塗りするように指示し、家の奥に引っ込んで行きました。

そこに徳三郎が現れます。

いきなり刺青をした若者が現れ、番頭は怖がりますが、徳三郎は構わず蔵の目塗りを手伝います。

しばらくすると番頭は若旦那の徳三郎だと気づきます。

そして蔵の目塗りを手伝ってもらったという番頭の報告を受けて、徳三郎の父は徳三郎と数年ぶりに再会します。

徳三郎は父親に合わせる顔がないからと帰ろうとしたのですが、番頭に引き止められていました。

しおらしく座っている徳三郎を父親は咎めます。

「体に刺青までしちまいやがって。帰れ帰れ。」

その時に母親が現れます。

母親は徳三郎に対して甘い所がありました。

「徳や。帰ってきておくれ。」と引き留めようとします。

そして自分たち夫婦の育て方が悪かったと言います。

その言葉でも引き下がれない父親に対し、母親は「徳に着物をあげてください。」とせがみます。

そして父親は「こんなやつにやるくらいなら捨てた方がましだ。」と。

母親は非情な父親を説得しようとしますが、父親は「捨てりゃ拾って帰るだろ。」と言います。

その言葉の真意を汲み取った母親は「着物も帯も捨てて、紙入れ(財布)にお金をどっさり入れて捨てて、屋敷も捨てて。」と言います。

そして母親は父親に「徳はね。臥煙のような格好も似合うけど、上質な着物を着ても似合うんです。お供も連れてあげたいですね。」と言います。

父親は「そんないい着物を着せてどこに行かせようとするんだ。」と呆れます。

すると母親は「だってあなた、火事で会えたんですもの。火元に礼に行かせます。」

親はいつまでも子供に対して愛情があり、時として甘くなってしまうという人情味を描いた噺ですね。

江戸時代から人間の感情は変わらず、ただ時代背景は大きく違っていてとてもおもしろい噺だなと思います。

親に心配されないようにWORKOUTも仕事も高い基準で行っていきましょう。