こんにちは。大関です。

今回は以前に投稿した、昔の歴史の教科書から今の歴史の教科書で改変された歴史の第2弾です。

今回も頭の体操となります。

前回の記事でも驚くような内容があったと思いますが、今回も驚くような内容があるかもしれません。

特に歴史の小説が好きな人には今の教科書は違和感があるかもしれません。

小野妹子は最初の遣隋使ではなかった!?

出典:ざっくり歴史上その後シリーズ③~小野妹子~のその後 – 雑学と侍魂

まずは小野妹子についてです。

『小野妹子(おののいもこ)』といえば第1回目の遣隋使として当時世界でも進んだ文明を持った『隋(ずい)』に派遣されました。

派遣された時代は推古天皇の御世で、前回の記事でも取り上げた聖徳太子によって遣隋使は発足しています。

遣隋使とは今でいう外交で、隋を治める統治者と国交を取り持つことや隋の文明、軍事力など参考にできる部分を日本に持ち帰る役割がありました。

なので遣隋使に選ばれるということはそれだけ優秀な人物である必要があります。

第1回目の遣隋使ということは小野妹子はそれだけ優秀な人材だったんだろうなと感じると思います。

ただ今の歴史の教科書では小野妹子は第1回目の遣隋使ではないと教えられているようです。

理由は派遣先の隋の歴史書の『隋書(ずいしょ)』と日本の歴史書の『日本書紀(にほんしょき)』の記述に矛盾があるからです。

隋書に書かれた記述では600年に遣隋使が派遣されたとあります。

しかし日本書紀には600年の遣隋使に関する記述はありませんでした。

そして第2回目の派遣となる607年からの記述しか載っていませんでした。

小野妹子は607年の第2回目の遣隋使として隋に派遣されていました。

なぜ第1回目の遣隋使については記述がされていないのかについてはいくつか説があるようです。

その1つには第1回目の遣隋使は『国書(こくしょ)』という国からの正式な書簡を持っていかなかったため隋側から無礼だと言われてしまったというものです。

たしかにどこの誰なのかを証明するものを何も持たずに知らない人と会っても警戒されるだけだと思います。

それも相手の国の要人ならなおさらです。

こういったことから第1回目の遣隋使は失敗に終わってしまい、それを日本書紀に記載することに抵抗があって最初からなかったことにされたという説です。

国を治める時に礼というのはとても重要になります。

自身の国の歴史書に他国で無礼な振る舞いをしてしまった、ということを書けないのは仕方のないことなのかもしれません。

遣唐使は廃止ではなく中止!?

『遣唐使(けんとうし)』は訪問先の隋が滅んで『唐(とう)』になったのでそう呼ばれますが役割は遣隋使と一緒です。

昔の歴史の教科書では894年に遣唐使が廃止されたと書いてあります。

これは「白紙(894)に戻そう遣唐使」の語呂で覚えた方もいると思います。

遣唐使をやめたことで後に日本固有の国風文化が育ったといいます。

ただ実際は唐の国内で内乱が起きて人材の派遣が難しくなっており、当時遣唐使として派遣されるはずだった『菅原道真(すがわらのみちざね)』の進言で中止になったようです。

中止なので内乱がおさまれば再開するつもりということですが、そのまま唐が滅んでしまったので遣唐使はなくなってしまったというわけですね。

そしてその頃には遣唐使を派遣しなくても貿易が始まっており、中国の文化や調度品は日本に入ってきていたようです。

なので遣唐使がなくなって国風文化が花開いたというわけではなく、国風文化が育つ土壌はできていたので遣唐使がなくなって加速したというのが事実に近いようです。

この辺りから日本刀が誕生したり、ひらがなやカタカナが登場したりしているのでおもしろいですね。

源平の戦いはなかった!?

『治承・寿永(じしょう・じゅえい)の乱』と言われるとピーンと来る人は少ないと思いますが、今の歴史の教科書では源平の戦いとは書かれません。

源平の戦いは『平家物語(へいけものがたり)』や『源平盛衰記(げんぺいせいすいき)』の中だけにあり、あくまで物語のようです。

今の歴史の教科書では上記の通り、治承・寿永の乱と記載されています。

これは源氏は源氏で一致団結して平氏は平氏で一致団結して戦争をしたという事実がなかったために源平の戦いと書かれなくなったようです。

きっかけは当時猛き者だった平氏を打倒するというということでしたが、各地の平氏も源氏に味方をしていました。

そして源氏の頭領の『源頼朝(みなもとのよりとも)』はどちらかといえば平氏の打倒を目指してなく、和睦を目指していました。

そこに『壇ノ浦(だんのうら)の戦い』で『源義経(みなもとのよしつね)』が独断で戦って勝利をして天下が源頼朝の元に転がり込んだということです。

歴史の小説を読んでいる人にとっては印象がガラッと違うと思います。

祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常の響きあり。

沙羅双樹(さらそうじゅ)の花の色、盛者必衰の理(じょうしゃひっすいのことわり)をあらはす。

驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。

猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

平家物語に書かれた文章です。

平家の繁栄から時代が変わる寂しさが書かれた名文ですが、この文章も乾坤一擲の源氏と平氏の戦いではなく平氏の瓦解と捉えるとより哀愁を感じてしまいます。

そして前回の記事で書いた1185年に源頼朝が鎌倉幕府を設立したということですね。

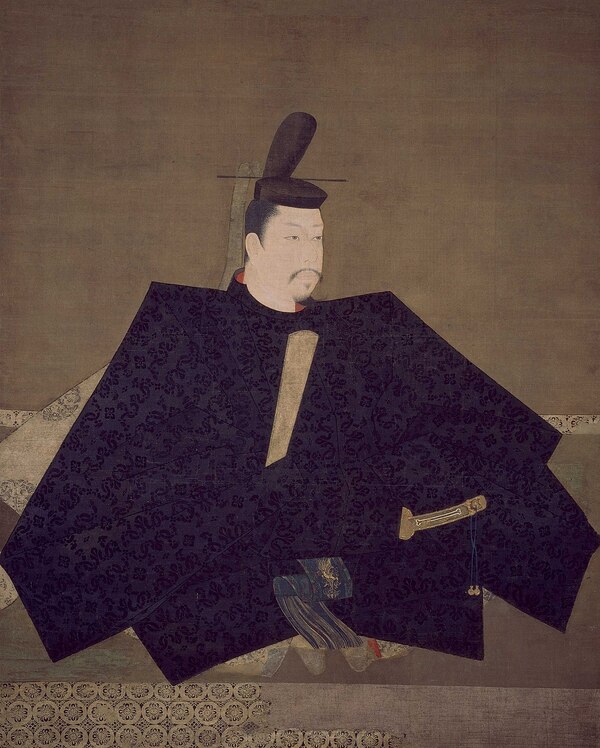

源頼朝や足利尊氏、武田信玄の肖像画は本人ではない!?

出典:足利尊氏(アシカガタカウジ)とは? 意味や使い方 – コトバンク

前回の記事では聖徳太子の肖像画について現在では聖徳太子を描いたものだと断定できないので「伝聖徳太子像」と教科書に書かれていると紹介しました。

聖徳太子以外にも本人と断定できない肖像画を紹介します。

まずは先ほどの項で触れた源頼朝です。

源頼朝の写真は歴史の授業で何度も見たことがあると思います。

鎌倉幕府の成立は日本の歴史の転換点なので、歴史の先生も時間をかけて教えてくれた部分だと思います。

そこで歴史の教科書に載っていた源頼朝の肖像画は今は「伝源頼朝像」となっています。

これも現在では立証できないからという理由です。

歴史は立証できないものを想像で補いながら学びを得るのが楽しい所だと思いますが、立証できないので仕方のない部分かなと思います。

そして上記の馬に乗っている武者の写真は『足利尊氏(あしかがたかうじ)』と習った方が多いと思います。

足利尊氏は室町幕府を開いた人物として有名ですね。

しかしこの肖像画は「足利尊氏の配下の『高師直(こうのもろなお)』ではないか?」という説があるようです。

さらに足利尊氏は馬に乗れなかったというエピソードもあったようです。

なので足利尊氏として紹介されていた肖像画は「伝足利尊氏像」ではなく「騎馬武者像」として紹介されています。

この落差は悲しいですね。

そして『武田信玄(たけだしんげん)』も別人の肖像画ではないかといわれています。

武田信玄は39歳で出家しており、肖像画ではおでこは出ていますが襟足は結んでいるので武田信玄ではないという説があります。

また武田家の家紋と肖像画の家紋が違うという指摘もあります。

武田家の家紋は剣花菱(けんはなびし)ですが、肖像画の家紋は丸の内に2つ引きです。

家紋は厳密に描くと思うので、これは別人という説が有力かなと思います。

他にも昔の歴史の教科書と今の歴史の教科書で変更された部分があります。

WORKOUTを継続して歴史上の侍のようになっていきましょう。

出典:武田信玄を描いた肖像画はどれも武田信玄とはいえない…最新研究でわかった「戦国最強武将」の本当の姿 「ダルマのように恰幅のいい武将像」はウソだった (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)